Die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung der LAG Traun-Alz-Salzach in der TuS-Gaststätte in Traunreut brachten keine großen Veränderungen. Die Vorstandsmitglieder wurden bis auf eine Person in ihren Ämtern bestätigt. Zur Mitte der Förderperiode stehen auf dem Aktionsplan der erst vor drei Jahren gegründeten LAG zwölf Projekte. Als neuestes wurde aktuell eine Kneipp- und Erholungsanlage in Kirchweidach eingereicht.

Vorsitzender Konrad Schupfner, Bürgermeister von Tittmoning, zeigte sich sehr zufrieden mit der aktuellen Situation der noch sehr jungen LAG: „Wir haben einen passablen Zustand und nach den paar Jahren schon sehr viele Projekte auf den Weg gebracht.“ Alle in der LAG zusammengeschlossenen Gemeinden hätten bereits von den Leader-Fördermitteln profitiert. Wenn das neueste Projekt in Kirchweidach genehmigt wird, könnte die LAG einen Nachschlag an Fördermitteln in Höhe von 300000 Euro bekommen. 500000 Euro für Einzelprojekte stehen bereits für den Zeitraum 2014 bis 2020 zur Verfügung, mit Kirchweidach wären mehr als 60 Prozent davon aufgebraucht. Die LAG Traun-Alz-Salzach hat 92 Mitglieder, davon 15 Gemeinden, zwei touristische Organisationen und 75 Privatpersonen.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung waren Neuwahlen fällig. Vorsitzender bleibt weitere drei Jahre Konrad Schupfner, sein Stellvertreter ist Hans-Jörg Birner, Bürgermeister von Kirchanschöring. Neu hinzugewählt wurde Hans Krumbachner, Bürgermeister von Kirchweidach. Schatzmeister ist Hans Danner aus Traunwalchen als Vertreter der Stadt Traunreut. Als Beisitzer wiedergewählt wurden Monika Fuchs aus Fridolfing, Theresia Aicher aus Kirchweidach und Alfred Schupfner aus Tittmoning. Kassenprüfer sind Walter Drössler und Josef Schillinger.

Der Steuerkreis der LAG, der über eingereichte Projekte entscheidet, besteht aus 23 Mitgliedern, davon zehn Personen aus dem öffentlichen Bereich und 13 Vertreter der Wirtschafts- und Sozialpartner. In den Steuerkreis bestellt wurden unter anderem als Vertreter des öffentlichen Bereiches Konrad Schupfner, Hans-Jörg Birner, Hans Danner und Johann Krumbachner. Vertreter der Wirtschafts-und Sozialpartner sind unter anderem Monika Fuchs, Theresia Aicher und Alfred Schupfner.

Laut Kassenbericht von Hans Danner verbuchte die LAG 2016 Einnahmen in Höhe von 50301 Euro. Die größten Posten sind die Mitgliederbeiträge mit 35310 und die Zuschüsse mit 14814 Euro. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 51188 Euro gegenüber, wobei Lohnkosten mit 40563 zu Buche schlagen.

In einem Grußwort stellte Bürgermeister Klaus Ritter klar, warum die Stadt Traunreut der LAG beigetreten ist: „Das Image von Traunreut kann nur besser werden, wenn wir hier mitmachen. Nur eine starke Gruppe kann stark nach außen auftreten. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Region bekannt zu machen.“

LAG-Projekte:

Stellvertretend für alle laufenden Projekte wurden zwei von LAG-Managerin Elke Ott vorgestellt. Bei den Einzelprojekten wurde der Dorfstadel Brünning erwähnt. Projektträger ist die Gemeinde Palling, die Gesamtkosten des Dorfstadels belaufen sich auf 505500 Euro, davon werden 190754 Euro durch Leader gefördert. Seit der Schließung des Gasthauses Kumberger in Brünning gibt es für die Bevölkerung keinen Dorftreffpunkt mehr. Der Schützenverein kann seine Schießabende nicht mehr durchführen und der Geflügelzuchtverein hat keine Vereins-und Ausstellungsräume mehr.

Es gibt im Ort derzeit keine Kommunikationsstätte für ein aktives Dorfleben. Dieses Problem soll mit dem Brünninger Dorfgemeinschaftshaus nachhaltig gelöst werden. Ziel ist es, einen Treffpunkt zu schaffen, damit der soziale Zusammenhalt des Dorfes und das langjährige aktive Vereinsleben nicht zum Erliegen kommen, bzw. neu belebt werden. Dazu soll das Gebäude eine Ausstellungshalle für den Geflügelzuchtverein, einen Schulungsraum und einen mobilen Schießstand für den Schützenverein umfassen. Die Schießanlage kann mit geringem Aufwand abgebaut werden, so dass der entsprechende Raum bei Bedarf anderweitig genutzt werden kann. Das Haus soll darüber hinaus auch für alle Veranstaltungen, Versammlungen und Feiern der Dorfgemeinschaft, für die Ferien-Kinderbetreuung, sowie auch für Bildungsveranstaltungen und Kurse zur Verfügung stehen, beispielsweise von der Ortsbäuerin oder der Volkshochschule genutzt werden. Das rege Interesse der Bevölkerung zeigt sich an der großen Beteiligung von Planungsbeginn an und der Bereitschaft zu Eigenleistungen und Sachspenden.

Ein Kooperationsprojekt ist das Radwegenetz Inn-Salzach. Projektträger ist der Zweckverband Erholungs-und Tourismusregion Inn-Salzach in Altötting. Dieses Projekt ist eine Kooperation mit der LAG Mühldorfer Netz, daran sind 31 Kommunen im Landkreis Mühldorf und 24 im Landkreis Altötting beteiligt. Das Projekt beinhaltet die praktische Umsetzung des Radwegenetzes Inn-Salzach.

Projektbestandteile sind die Anschaffung der Beschilderung (Wegweiser, Pfosten, Signets, Infotafeln) sowie die grafische Aufbereitung von Routen-Signets und einzelner Inhalte für die Infotafeln. Ziel ist, ein durchgängiges Radwegenetz mit Hilfe einer einheitlichen und lückenlosen Beschilderung in der gesamten Radregion Inn-Salzach zu erlangen. Dies erfolgt durch die Layout Erstellung der Routensignets und Infotafeln sowie der einheitlichen Beschilderung nach FGSV-Richtlinien. Zudem kann unter diesen Voraussetzungen eine Zertifizierung als ADFC-Radreiseregion angestrebt werden.

Die Gesamtkosten für die 55 am Projekt beteiligten Gemeinden belaufen sich auf 458293 Euro und der Anteil der Leader Förderung für die fünf Gemeinden der LAG Traun-Alz-Salzach beträgt 24363 Euro. „Dieses Projekt zeigt den Gemeinschaftsgedanken von Leader bei dem großen Verbund teilnehmender Gemeinden und den Landkreisen Altötting und Mühldorf“, erklärte Elke Ott.

In einem Projekt „Bürgerengagement“ stehen 20000 Euro Fördergelder zur Verfügung, die beispielsweise Vereine für kleinere Einzelvorhaben beantragen könnten. Je Maßnahme könnten bis zu 2500 Euro ausgezahlt werden.

Ein Bericht von Pia Mix.

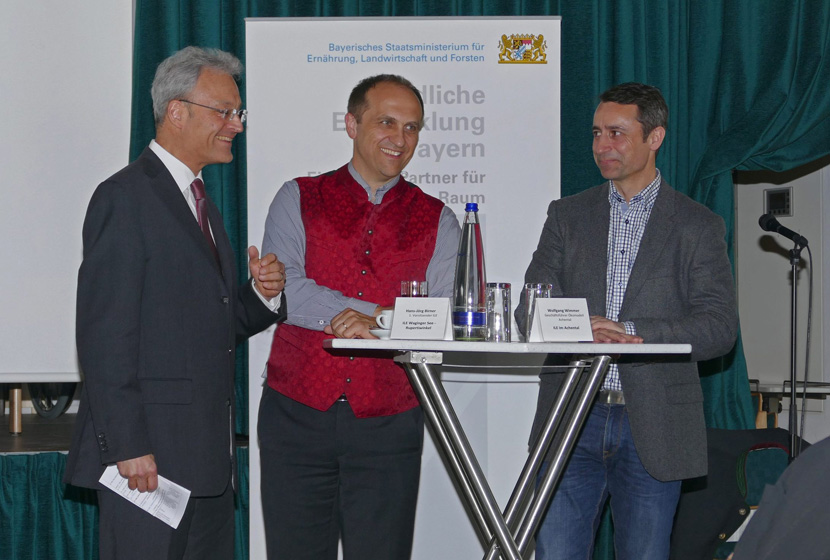

Eingangsbild: Der Vorstand der LAG Traun Alz Salzach (von links) Hans-Jörg Birner, Hans Krubmachner, Elke Ott, Konrad Schupfner, Theresia Aicher, Alfred Schupfner, Monika Fuchs und Hans Danner, Bild von Pia Mix.